Dans le secteur du spectacle vivant, les règles qui régissent les conditions de travail ne se limitent pas au Code du travail.

Elles sont précisées par des conventions collectives, qui prennent en compte les spécificités de la création artistique, de la production et de la diffusion.

Mais il n’existe pas une seule convention collective spectacle vivant : les structures relèvent soit du spectacle vivant privé, soit du spectacle vivant public.

Comprendre cette distinction est essentiel pour appliquer correctement le droit et sécuriser vos relations de travail.

Cet article vous explique les différences entre les deux types de convention collective ainsi que les structures concernées par chacune d’entre elle.

Qu’est-ce qu’une convention collective dans le spectacle vivant ?

Une convention collective est un accord négocié entre partenaires sociaux, ayant pour objectif d’adapter les règles générales du Code du travail aux spécificités d’un secteur. Elle précise notamment les classifications et les niveaux de salariés, les modalités de recrutement, l’organisation du temps de travail et de repos, les droits sociaux, etc.

Dans le secteur du spectacle vivant, ce cadre est indispensable car les pratiques d’emploi sont très particulières : recours massif aux intermittents du spectacle, forte saisonnalité, activité organisée par projets et productions.

Dans le secteur du spectacle vivant, il existe deux conventions collectives :

- La Convention collective nationale des entreprises du spectacle vivant privé (IDCC 3090).

- La Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC), dite du spectacle vivant public (IDCC 1285).

L’application d’une des deux conventions collectives dépend du type de structure. La suite de l’article fait le point sur les types de structures concernées par chacune des conventions.

La convention collective du spectacle vivant privé

Qui est concerné par la convention collective du spectacle vivant privé ?

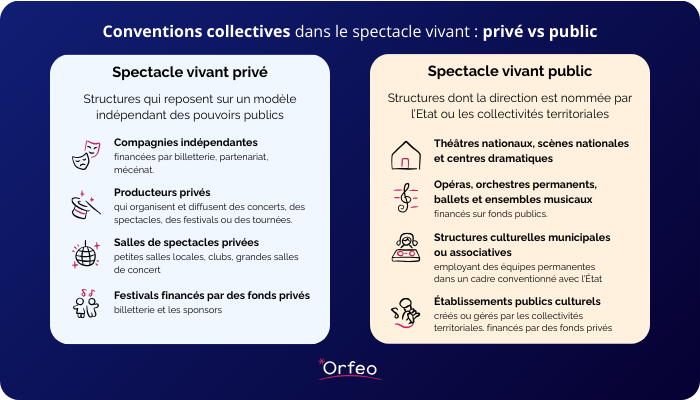

La Convention collective nationale des entreprises du spectacle vivant privé (IDCC 3090) s’applique à un large éventail d’acteurs qui exercent en dehors du cadre institutionnel public et subventionné :

- Les compagnies indépendantes (compagnie de théâtre, de danse, de cirque, etc.) qui fonctionnent principalement à l’aide de fonds propres, par exemple les recettes de billetterie, des partenariat, du mécénat.

- Les producteurs privés, tourneurs, entrepreneurs de spectacles qui organisent et diffusent des concerts, des spectacles, des festivals ou des tournées.

- Les salles de spectacles privées. Il peut s’agir de petites salles locales, de clubs ou encore de grandes salles de concert.

- Les festivals financés principalement par des fonds privés, par la billetterie et les sponsors.

En résumé, cette convention collective spectacle vivant concerne les structures qui reposent sur un modèle indépendant des pouvoirs publics. Ces structures peuvent percevoir des financements publics mais doivent rester indépendantes des pouvoirs publics dans leur fonctionnement (que ce soit économiquement ou en matière de choix artistique).

Les principales caractéristiques de la convention collective du spectacle vivant privé

La convention collective du spectacle vivant privé prévoit de nombreuses règles, et voici les principales.

Grilles de salaires minimaux

La convention fixe des planchers de rémunération selon la catégorie de poste (administratif, technique, artistique). Les barèmes varient en fonction d’un certain nombre de critères comme la taille de la salle, le nombre de représentation, etc.

Ces minima garantissent un socle commun, mais la rémunération peut être négociée à la hausse en fonction de l’expérience ou de la notoriété.

Contrats de travail et CDD d’usage

Le CDD d’usage (CDDU) est l’outil le plus utilisé : il permet de recruter des artistes et techniciens intermittents pour une production ponctuelle.

La convention encadre l’usage de ces contrats pour éviter les abus (définition des emplois éligibles, clauses obligatoires).

Les CDI et CDD “classiques” sont possibles mais restent minoritaires, souvent réservés aux postes administratifs ou permanents.

Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail fait preuve d’une grande souplesse pour s’adapter aux contraintes des répétitions, montages, représentations et tournées.

Toutefois, des limites sont fixées par la convention sur la durée maximale quotidienne et hebdomadaire, avec des compensations en cas de dépassement.

Les règles encadrant les jours de repos et congés sont aussi liées à l’irrégularité des activités.

Frais de déplacements et de tournées

La convention prévoit des indemnités spécifiques pour couvrir les frais liés aux déplacements en tournée : hébergement, repas, transports.

Les barèmes diffèrent selon les durées et la nature des déplacements.

Cela permet de garantir que les intermittents et permanents ne supportent pas de charges financières indues lors des déplacements professionnels.

La convention collective du spectacle vivant public

Qui est concerné par la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) ?

La Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) encadre les relations de travail dans les structures du secteur public.

Il s’agit alors de structures dont la direction est nommée par l’Etat ou les collectivités territoriales.

Il peut aussi s’agir de structures ayant en leur sein un représentant de la puissance publique dans un organe de décision.

Les structures qui bénéficient d’un label décerné par l’Etat sont également concernées.

Enfin, les structures subventionnées directement par l’Etat ou les collectivités territoriales via des conventions d’aide aux projets ou pluriannuelles de financement entrent dans le cadre de cette convention collective.

Par exemple, il s’agit :

- Des théâtres nationaux, scènes nationales et centres dramatiques.

- Des opéras, orchestres permanents, ballets et ensembles musicaux financés sur fonds publics.

- Des structures culturelles municipales ou associatives employant des équipes permanentes dans un cadre conventionné avec l’État.

- Des établissements publics culturels créés ou gérés par les collectivités territoriales.

Les principales caractéristiques de la convention collective du spectacle vivant public

La convention collective du spectacle vivant public encadre les modalités de travail des salariés. Voyons les principaux points :

Grilles de classification précises

La convention établit des classifications détaillées pour les différentes catégories de métiers :

- Artistes interprètes et créateurs (comédiens, danseurs, musiciens, chanteurs, etc.).

- Techniciens (lumière, son, régie, plateau, costumes…).

- Personnels administratifs et d’encadrement (gestion, communication, production, direction).

Chaque classification est associée à des niveaux de responsabilité et à un minimum conventionnel de rémunération.

Ces grilles servent de référence obligatoire pour la paie, tout en permettant des négociations à la hausse.

Stabilité de l’emploi

Contrairement au secteur privé où le CDD d’usage est courant, la CCNEAC favorise les emplois permanents par le biais de CDI.

Les équipes artistiques et techniques sont en grande partie salariées à l’année, avec un statut sécurisé.

Le recours à des CDD est CCDU est également possible sous certaines conditions.

Dialogue social structuré

La convention collective du spectacle vivant public met un accent fort sur la concertation sociale en mentionnant notamment les instances représentatives du personnel (CSE, délégués syndicaux).

Le dialogue social est institutionnalisé et joue un rôle central dans le fonctionnement des structures.

L’objectif de cette convention est de garantir des conditions de travail solides et pérennes, en cohérence avec le financement public.

Privé ou public : comment savoir quelle convention collective spectacle vivant s’applique ?

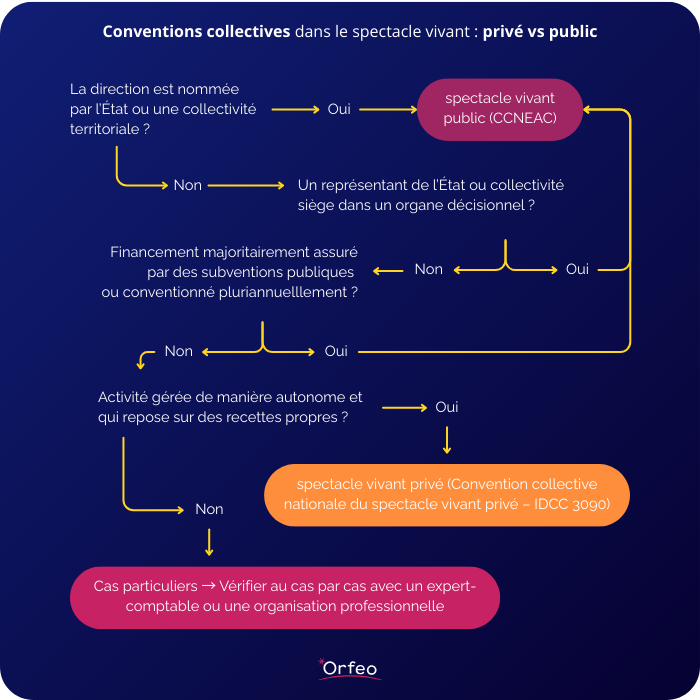

Le critère principal est le statut de la structure :

- Privé : si la structure agit comme une entreprise indépendante, financée principalement par ses recettes propres et est libre de ses choix en matière artistique.

- Public (EAC) : si la structure bénéficie d’un financement public pérenne ou s’inscrit dans un label ou a en son sein un représentant de la puissance publique ou bien la direction est nommée par une puissance publique

Attention : une même structure peut avoir des projets financés par des subventions, mais cela ne suffit pas forcément à la faire relever du spectacle vivant public.

Lisez attentivement le champ d’application de chaque convention collective et confirmez votre appartenance avec votre expert-comptable ou une organisation professionnelle spécialisée dans le spectacle vivant.

Pourquoi ces conventions collectives spectacle vivant sont-elles indispensables ?

Dans un secteur aussi spécifique et mouvant que le spectacle vivant, les conventions collectives jouent un rôle fondamental. Elles ne sont pas de simples documents juridiques : elles constituent un socle commun qui protège à la fois les employeurs et les salariés.

Sécuriser les contrats des artistes et techniciens

Le spectacle vivant repose largement sur des contrats temporaires (CDD d’usage, intermittence, missions ponctuelles). Sans cadre clair, ces pratiques pourraient vite devenir sources d’abus ou de précarité. Les conventions collectives définissent précisément les conditions d’embauche, les durées de travail, les droits au repos et aux congés. Elles garantissent ainsi un minimum de stabilité et de sécurité pour les artistes et techniciens.

Fixer des référentiels clairs de salaires et de classifications

Grâce aux grilles de classifications, chaque métier du spectacle vivant (artistique, technique, administratif) est identifié et valorisé. Ces classifications s’accompagnent de salaires minimaux obligatoires, qui permettent d’éviter les disparités excessives et d’assurer une rémunération équitable. Pour les employeurs, c’est un outil précieux pour établir des contrats et bulletins de paie conformes.

Offrir un cadre aux employeurs pour éviter les litiges

Appliquer la bonne convention collective permet aux compagnies, tourneurs ou lieux de spectacle d’harmoniser leurs pratiques et de se prémunir contre les contestations. Elle sert de référence en cas de conflit, et facilite la gestion RH au quotidien.

Contribuer à la reconnaissance et à la valorisation des métiers

Au-delà de l’aspect technique, ces conventions collectives renforcent la reconnaissance des métiers du spectacle vivant. Elles contribuent à la professionnalisation du secteur et améliorent son attractivité, en particulier pour les jeunes talents qui souhaitent y construire une carrière.

Conclusion

Dans le spectacle vivant, deux conventions collectives coexistent : l’une pour le privé, l’autre pour le public. Identifier celle qui s’applique à votre structure est une étape indispensable pour respecter vos obligations légales, sécuriser vos pratiques RH et valoriser vos équipes.

👉 Pour aller plus loin, pensez à consulter régulièrement les textes officiels sur Légifrance et à vous appuyer sur des outils adaptés à la gestion des contrats et des paies dans le spectacle.